Goethe et ses Danses Macabres qui n'en sont pas

GOETHE ET LA DANSE MACABRE - Henri STEGEMEIER (1949)

Goethe et la Danse Macabre ? La question est peut-être résolue quand Goethe, à travers les paroles de Méphistophélès dans le "Prolog im Himmel", déclare :

"... denn mit den Toten

Hab' ich mich niemals gern befangen.

Am meisten lieb' ich mir die vollen, frischen Wangen.

Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus."

("Car avec les morts / Je ne me suis jamais volontiers mêlé. / Ce que je préfère, ce sont les joues pleines et fraîches. / Pour un cadavre, je ne suis pas chez moi.")

|

Apparition de Mephistopheles (Mephisto) à Faust |

Les œuvres de Goethe confirment la véracité de cette affirmation, car il est presque vain de chercher des références explicites à la Mort dans ses écrits. On n'en trouve que très peu, et encore moins dans le sens du rôle que joue la Mort dans les Danses Macabres en tant que "faucheuse impitoyable", un partenaire cruel, implacable et inexorable dans cette danse funèbre.

Dans ses lettres, journaux, conversations et commentaires, Goethe mentionne presque tous les détails imaginables. Il est donc quelque peu surprenant que, à l'exception de deux cas, il ne semble ni attiré ni intéressé par le thème de la Danse Macabre. Goethe, le voyageur curieux et attentif qu'il était, a presque certainement vu des formes picturales très dramatiques de la Danse Macabre. On pense notamment à ses voyages en Suisse – où la danse macabre est presque un "patrimoine spirituel" – et à son passage par plusieurs villes du sud de l'Allemagne, célèbres pour leurs représentations de danses macabres.

Sa lettre à Merck depuis Berne (17 octobre 1779) offre peut-être la plus grande surprise dans ce contexte : Goethe y mentionne avoir vu des œuvres de Holbein à Bâle, mais il ne fait pas la moindre allusion à la magnifique série de Holbein sur la Danse Macabre ou au non moins célèbre, "Tod von Basel" (Mort de Bâle). Si une explication devait être avancée, ce serait que Goethe suivait les goûts et les tendances de son époque – l'ère de la raison et du rationalisme – où, sauf parmi les esprits non sophistiqués et les Jésuites, l'intérêt pour les Danses macabres était rare.

|

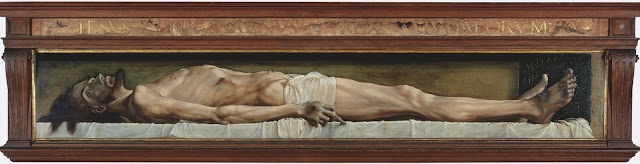

| Hans Holbein: Der tote Christus im Grabe (1521/22); Basel, Kunstmuseum |

La ballade Der Totentanz

(Traduction et illustrations de Totentanz ICI )

La ballade de Goethe, Der Totentanz, représente, bien sûr, son utilisation la plus évidente de ce thème. Dans une lettre adressée à Christiane et datée de Dresde, le 21 avril 1813, Goethe mentionne avoir mis en "vers simples" (päulischen Reimen) quelques jours auparavant (le 17 avril) une "légende de la danse macabre" (Todtentanzlegende) que lui avait racontée August (le cocher).

Une copie fut envoyée le 22 mai au prince Bernhard de Weimar, à qui le poème était dédié, et une autre dans une lettre du 26 juin adressée à son fils August depuis Tœplitz.

Qu'il s'agisse de la retranscription d'une "légende de Bohème" (böhmische Sage), d'un "conte du massif de Thuringe" (Thüringerwaldsmärchen) issu de la tradition orale, ou d'une fusion de motifs tirés des nombreuses références poétiques antérieures – concernant des revenants, des linceuls volés, la destruction d'un danseur squelettique pour avoir dépassé l'heure fatidique qui lui était permise, ou encore les danses nocturnes des morts –, Goethe a ici écrit une "romance" incomparablement puissante, vigoureuse et dramatique.

Der Totentanz n’a, à proprement parler, rien en commun avec le contexte de la Danse Macabre médiévale (Todes-Tanz), où une Mort personnifiée (Mors Imperator) mène, contre leur gré, une procession soigneusement hiérarchisée des représentants des différents ordres sociaux, cléricaux et séculiers, dans une danse semblable à une revue militaire.

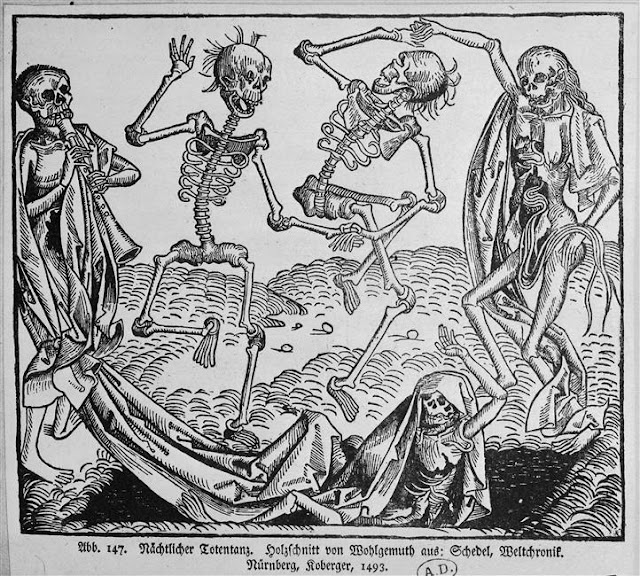

Le thème de base provient plutôt de l’une des nombreuses traditions populaires antérieures qui ont contribué à façonner cette convention picturale et littéraire, à savoir la croyance populaire en une danse des morts à minuit dans les cimetières. Parmi les innombrables représentations où les morts sortent de leurs tombes pour participer à une danse, aucune ne capture mieux l’atmosphère que celle figurant dans la Weltchronik de Hartmann Schedel (1493).

Tout comme la Mort, qui dans ses discours de la Danse Macabre avertit si souvent que "alt und jung, arm und reich" (vieux et jeunes, pauvres et riches) doivent rejoindre la danse, Goethe affirme dans sa ballade que "so arm und so jung, und so alt und so reich" doivent participer à la "ronde".

Ce poème peut être comparé à Der Erlkönig (Le Roi des Aulnes) et Der Fischer de Goethe, pour ne citer que deux autres ballades, en raison de son utilisation magistrale de l’onomatopée et du rythme pour représenter l’action. Les vers contribuent à produire le mouvement maladroit, désarticulé, oscillant des squelettes dansants.

En même temps, ils accélèrent l’action, de sorte que le lecteur, tout comme le malheureux fêtard de minuit, se retrouve également à escalader presque en galopant les "Zinne zu Zinnen" (créneau après créneau), "von Schnörkel zu Schnörkel" (d’enchevêtrement en enchevêtrement), "langbeinigen Spinnen vergleichbar" (comparable à de longues pattes d'araignées) pour échapper à l’heure fatidique de une heure.

Les nombreux monosyllabes accentuent l’effet saccadé et claquant de cette danse macabre, tout comme les nombreux sons, en particulier le k (reckt, ruckt, wackelt, vertrackte, klippert’s und klappert’s, Takte, häkelt, Zacken, Laken). La "musique" du poème est indéniable.

Dans ce thème macabre, d'habitude dépourvu d'humour, Goethe semble ici avoir un ton malicieusement ironique, quand le gardien de la tour succombe à la farce diabolique consistant à dérober, sans être remarqué, le linceul d'un des danseurs. Les danseurs ont abandonné leurs linceuls encombrants, car pour eux, "die Scheu nun nicht weiter gebeut" (la pudeur ne les retient plus).

Alors que les squelettes, un par un, retournent à leur repos, le dernier sent l'odeur de son linceul et se lance frénétiquement à la recherche de ce vêtement essentiel. Ce qui n'était qu'une plaisanterie faillit presque tourner en tragédie pour le "Türmer" (gardien), alors que le squelette est sur le point de grimper dans sa tour. Cependant, un "mächtiges Eins" (un puissant coup de une heure) le sauve, et la ballade se termine rapidement, de manière sombre : "und unten zerschellt das Gerippe" (et en bas, le squelette s'écrase).

Les anthologies n'incluent pas souvent le Totentanz de Goethe ; pourtant, il s'agit certainement de l'une de ses plus belles ballades, avec ses nombreux contrastes efficaces (clarté et obscurité, humour et tragédie, réalité et superstition ou imagination, horreur et plaisanterie), son goût pour la ballade populaire et la poésie folklorique, ses formes archaïques, ses images saisissantes, son suspense, ses changements d'accent ou de rythme efficaces et même sa "morale".

Le poème a souvent inspiré des compositions musicales, bien qu'aucune n'ait encore fait autorité, notamment celles de K. F. Zelter, C. Löwe, B. Klein, O. Ludwig, W. H. Veit, L. Berger, V. A. Loser et Fr. Liszt. Comme pour beaucoup d'autres poèmes de Goethe, il n'existe ici aucune référence détaillée dans son journal au Totentanz ; le poème n'a pas évolué à travers différentes versions, et il ne s'appuie sur aucune expérience réelle. Goethe a magistralement et parfaitement conçu ce poème dès le départ, grâce à l'union entre l'ambiance, la forme et la langue.

|

| Theodor von Holst - Dance macabre, a scene inspired by Goethe's Faust |

La danse macabre dans Faust

Le mot "Totentänzen" est utilisé dans Faust dans le discours du héraut qui introduit la mascarade du Mardi gras au palais de l'empereur (Maximilien I). Le "Héraut" explique à la cour que le spectacle qui va se dérouler n’est pas du type grossier ou macabre des Fastnachtsspiele (jeux de carnaval) médiévaux allemands, qui regorgent de "danses de diables, de fous et de morts" (Teufels-, Narren- und Totentänzen).

Cette scène se veut plutôt une imitation artistique d’une mascarade florentine de la Renaissance, où une scène de gala après l’autre défile dans la "salle décorée et spacieuse, somptueusement parée pour la mascarade." (verzierter, zur Mummenschanz aufgeputzter, weitläufiger Saal).

Goethe a décrit les festivités du carnaval italien telles qu’il les a vécues dans son essai, Das Römische Karneval. Il a également écrit et organisé plusieurs mascarades pour la cour de Weimar.

De plus, Goethe s’est inspiré d’idées provenant de sources littéraires et de représentations artistiques de mascarades et processions de la Renaissance pour cette scène de Faust. Nous savons, par exemple, qu’il a obtenu en 1827 des indications issues d’un livre italien de la bibliothèque de la cour de Weimar, écrit par Grazzini (Antonio Francesco Grazzini, Tutti i Trionfi, Carri, Mascherata, o Conti carna scialeschi [original, 1559] Cosmopoli, 1750).

Même si le héraut de Goethe qualifie les Teufelstänze (danses du diable) et les Totentänze (danses macabres) de "allemandes", le livre de Grazzini contient en réalité, parmi d’autres chansons et pièces, un Canto della Morte, Il Carro della Morte d’Antonio Alamanni, ainsi qu’un trionfo, un carro et un canto sur les diables.

Bien que les personnages ou figures symboliques défilent dans un style évoquant les Danses Macabres, l’intention propre de Goethe semble ici se limiter à représenter une véritable mise en scène carnavalesque italienne.

Une autre scène de Faust possède un caractère résolument macabre avec l’apparition des Lémures. Goethe connaissait le bas-relief antique découvert à Cumes, qui représentait les Lémures comme des êtres morts ou des momies dans un état de décomposition frôlant la transformation en squelettes. Il fait référence aux Lémures dans un essai de 1812, Der Tänzerin Grab.

Dans Faust, les Lémures sont décrits comme des "demi-natures" ("aus Bändern, Sehnen und Gebein geflickte Halbnaturen"), faits de bandes, de tendons et d'os, travaillant de nuit pour Méphistophélès, ostensiblement pour creuser un fossé, mais en réalité dans le rôle de fossoyeurs, creusant la tombe de Faust. Avec le même humour sinistre que dans la ballade du Totentanz, Goethe dépeint ces figures à moitié squelettiques chantant en solo et en chœur, travaillant et gesticulant comme si une scène médiévale d’une Danse Macabre était devenue réalité.

|

Buonamico Buffalmacco - Le Triomphe de la Mort - Pise |

G. Dehio et d'autres ont signalé que la grande fresque du XIVe siècle Triomphe de la Mort au Campo Santo de Pise et connue de Goethe par la reproduction de Lesinio, a influencé une grande partie de la scène décrivant l’enterrement de Faust et l’action qui suit. Ce Trionfo ne peut pas être directement lié aux Danses Macabres, et parmi les parties de la Grande Fresque qui ont influencé Goethe, la section montrant la Morte fauchant les mortels de sa faux semble être celle qui a été la moins reprise dans le drame. En revanche, ce qui semble plus directement pertinent pour l’image est cette pensée de la Princesse dans Tasso : "Mit breiten Flügeln schwebte mir das Bild des Todes vor den Augen" (Avec de larges ailes, l’image de la Mort flottait devant mes yeux).

J. Alan Pfeffer a inclus dans son étude récente sur Goethe et le proverbe plusieurs phrases sur la mort qui trouvent des équivalents dans le Sprichwörterlexikon de Wander, mais aucune ne semble être étroitement liée aux idées exprimées dans les Danses Macabres. Les divers index des œuvres de Goethe mentionnent "la Mort", mais à l'exception de mots ou expressions descriptives assez vagues et fortuites ("gewisser als der Tod" [plus certain que la mort], "Totenbein" [jambe de mort], "Totenköpfe" [têtes de morts]), rien ne semble avoir été repris de la vaste littérature des Danses Macabres.

Les illustrateurs ont représenté la scène "um den Rabenstein" avec des squelettes dansants et volant de manière étrange, mais cela reste une interprétation strictement personnelle plutôt qu'un emprunt aux Totentänze.

La Mort personnifiée apparaît dans plusieurs œuvres d'art et drames des XVIe et XVIIe siècles qui reprennent de manière étendue des motifs des Danses Macabres médiévales. On trouve la Mort sur scène, en compagnie de personnifications et d'allégories des vices, de la peste, de la faim, de la guerre, de la misère, ainsi qu'avec des démons et le diable.

Lorsque "Mangel, Schuld, Sorge, Not" font référence à la Mort comme à leur "frère" dans Faust, la ligne prend une résonance particulièrement puissante, surtout dans la répétition par Faust du mot Tod avec Not. On ne peut pas dire que Goethe fait face à la Mort avec l'horreur, le ressentiment ou l'opposition que presque chaque personnage exprime dans les Danses Macabres lorsque le grand protagoniste apparaît, certainement pas avec l'obéissance calme du personnage du Vieillard. Il ressent sans doute ce que dit Méphistophélès : "Und doch ist nie der Tod ein ganz willkommener Gast" (Et pourtant, la mort n'est jamais un invité vraiment bienvenu).

D'un certain intérêt est la définition de la Mort par Prométhée à Pandora : "Da ist ein Augenblick, der alles erfüllt, alles, was wir gesehnt, geträumt, gehofft, gefürchtet, Pandora – das ist der Tod!" (Il y a un instant qui englobe tout, tout ce que nous avons désiré, rêvé, espéré, craint, Pandora – c'est la Mort !).

À Eckermann, Goethe a dit le 15 février 1830 :

"La Mort est quelque chose de tellement étrange qu'on ne la considère pas comme possible chez un objet qui nous est cher, malgré toute expérience, et elle survient toujours comme quelque chose d'incroyable et d'inattendu. Elle est en quelque sorte une impossibilité qui devient soudainement réalité. Et ce passage d'une existence que nous connaissons à une autre, dont nous ne savons rien, est quelque chose de si violent que pour ceux qui restent, cela ne se fait pas sans la plus profonde secousse."

Malgré l'étroite association du nom de Goethe avec la Danse Macabre à travers le titre de sa très populaire ballade, Der Totentanz, et malgré l'utilisation du mot Totentänzen lui-même dans Faust, il semble qu'il n'y ait eu que peu ou rien dans la présentation puissante de ce thème dans l'art ou la littérature qui ait particulièrement attiré Goethe. Peut-être pourrions-nous conclure, alors, avec cette preuve supplémentaire, que la vie et les œuvres de Goethe représentent une fois de plus de manière plus complète et glorieuse une Lebenstanz (danse de la vie) plutôt qu'une Totentanz (danse de la mort).

Commentaires

Enregistrer un commentaire